俞金尧:资本主义与近代早期世界史

2025-06-23

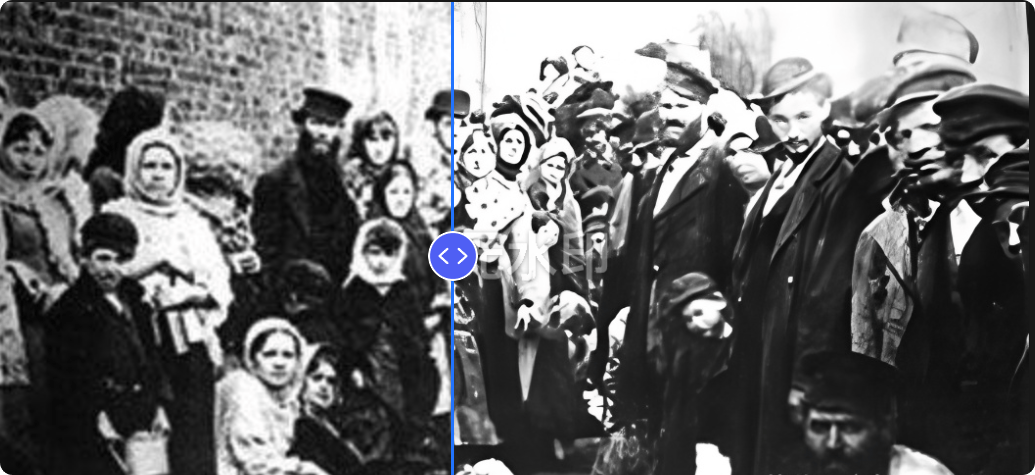

《白银资本》一书核心观点即★■★■◆■:世界经济活动的中心从来不是欧洲◆★■★◆,而是东方◆■■★。图片来自网络

与市场经济、斯密型增长、现代化、全球化等看似中性的词汇不同,资本主义概念具有鲜明的个性,一方面,资本主义的积极和正面意义十分突出,比如发展生产力方面,马克思说:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多◆◆,还要大★★★◆◆■,……过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢★◆◆★★?”这个评说至今仍然适用。生产力的飞速发展,包括资本主义在不同的发展阶段所表现出来的所谓的斯密型增长、现代化★★◆■■“起飞”、库兹涅茨增长,以及熊彼特提出的■◆■■“创造性破坏★★★”式的增长★■◆★■,等等◆★■★■,我们都可以在资本主义发展的不同阶段里观察到■◆◆★★。在社会政治方面★◆◆★◆■,马克思也作过高度的评价■★★◆,他说◆■■:“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用”;大工业创造了现代的世界市场,也首次开创了世界历史◆★★■。在思想观念方面,我们今天视为现代西方价值观的那些东西,如民主■◆◆◆■、自由、人权等,都是随资本主义发展而出现和传播的,在反对封建主义和专制主义方面起过非常积极的作用。总之,资本主义的历史进步性的内涵非常丰富,资本主义本身就处在不断的发展和进步之中★★★■。不过,另一方面,资本主义带来的问题也是明显的★■■◆★,如贫富差别扩大,社会不平等加剧,霸权扩张引起全球紧张关系★◆★,等等,资本欲凌驾于社会秩序之上的“脱嵌”冲动始终存在。全球生态环境恶化的趋势更加明显,以无限积累为目的的资本主义生产方式是不可持续的■★■。马克思在《宣言》里肯定资本主义历史进步性的同时,也已经为资产阶级安排好了它的“掘墓人■■”◆◆,这是就资本主义内在的社会矛盾而言。从自然条件来看◆◆★★,资本主义也无法在有限的物质世界里实现无限的积累◆■★■。

资本主义的成长和发展是近代早期世界历史进程中的一个基本事实■◆■◆,对世界历史产生了重大而深远的影响。资本主义是历史研究中的一个重要概念,也是历史学者进行分析和批判的工具,马克思主义关于资本主义生产方式的理论在雇佣劳动、资本积累、商品生产、世界市场等方面的论述,是研究过去五个世纪世界历史的重要的理论指导。历史学需要宏大叙事★■■,要围绕资本主义成长发展的线索来理解和认识近代早期世界史。马克思主义关于资本主义生产方式的理论,适合成为构建近代早期世界史宏大叙事的框架。【这里的 “近代早期”在本次翻译任务中有时译为■◆◆■★“the early modern time”◆★◆■◆,其实际意义为 ■★★“the early period of the pre-modern time”。前一种译法与英文传统相符(即以modern 同时指近代和现代,recent time and present time),后一种是作者本身所指的与“以社会主义时代为范畴与本质”的“现代”相区别的 “近代”。但本文中大部分地方所提到的“近代早期”,并没有明确地指向这个“范畴■★■◆■”,而恰恰与英文传统中的“modern time”这一范畴的“早期”疑似■★◆★◆◆,尤其在 “全球化◆◆◆■★”语境中谈论这两个时间范畴时,俞先生所论之 “近代早期”★★★,更与“近现代早期”有相混淆之虞★◆■■■。或者,作者实际上已经指出 “近代”与◆◆“现代”共同分享了“中性词汇”中所指的“现代化史◆★”等,这个陈述本身,即说明★★■,英文传统中的“modern time”,实际上包括了中国历史学中所指的 ■★■◆“近代”与“现代”。因此■★★,“近代早期”★◆■,在一般情况下◆■,依然被翻译为“the early modern time”◆■■■◆■.只在作者有意要区分 “近代”与“现代”时,才使用别的表达■★★◆。虽然本文有这种不尽清晰的缺陷,但其核心观点所论之◆■★◆“资本主义★◆■”在现代世界史中的“淡出”◆◆★★,“资本主义”之作为一种过去的经济与政治社会学范畴的 “过往”时间性之明确◆★★★★,都是别有新知■◆,足以启蒙——译者注】

本文作者似乎将彭慕兰的《大分流》视为“资本主义”这一术语在世界史中“淡出■◆★”的一个分水岭

这样说来,对资本主义生产方式的理解,必然要包括世界市场。马克思确实这样说过◆★:“一般说来,世界市场是资本主义生产方式的基础和生活环境”,“在资本主义生产方式的发展中◆■★■■,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种生产方式本身的产物■◆■”。

我们在前面已有所涉及◆★■★◆◆,自古以来,资本主义萌芽在世界各地都有出现。但是,资本主义的成长与资本主义萌芽是不同的。资本主义成长起来■■★◆,世界历史才开始一个新的时代。马克思说:“虽然在14和15世纪,在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽◆■■■,但是资本主义时代是从16世纪开始的◆■■”。

以上七个方面的讨论揭示了现代资本主义的基本特征,它们都是独特的■■★◆,对于我们辨识在近代早期的欧洲正在成长中的资本主义生产方式◆★■,与以小生产为基础的简单商品生产◆◆■★、以区域市场和国内市场为依托的商品经济,以及仅仅处在◆◆◆★“萌芽★★■■”状态而尚未成长起来的资本主义的差别,具有重要的指导意义;为我们理解世界历史为什么从分散到整体★★、全球联系为什么越来越紧密、以工业化为基础的现代化为什么在后来广泛地发展起来■★■★◆,提供了思路★★◆◆;也为我们确认为什么欧洲与世界其他地区的大分流从16世纪开始就已经发生,而不是要等到1800年以后才发生分流■■◆★◆★,提供了依据。当然,也为我们主张要充分认识资本主义发展对于理解近代早期◆■◆■■■,乃至整个近现代时期的世界历史的重要性,建立了初步的理论框架◆★。

劳工运动本身是资本主义时代的特有事件,随着无产阶级革命的渐趋平缓,世界历史话语中的资本主义话语也随之“淡出”

《白银资本》强烈反对欧洲中心论,那种把近代早期的欧洲当作世界经济的中心,从欧洲内部发现其“独特性”,进而寻找欧洲兴起的原因★★■★,被认为是欧洲中心论的典型。弗兰克大胆宣言:■★★■“从马克思和韦伯到奥斯瓦尔德·斯宾格勒和阿诺德·汤因比◆★★★■◆,再到第二次世界大战以来,尤其是美国的全部西方社会科学和历史学,几乎都捍卫所谓的西方特殊论”◆■★。照弗兰克的说法,从马克思以来的历史学者们★◆■★★“执迷■★■”于“资本主义生产方式”,把1500年定为与过去断裂的节点和新时代的开端★★,这种观念意味着欧洲的“特殊性”。他认为■★,“关于‘生产方式◆■’的整个讨论不仅仅是毫无意义的闲扯■■◆,而且也转移了人们对真正问题的关注”。因此,“最好是彻底抛弃■★‘资本主义’这个死结◆★”。弗兰克的说法是目前“加州学派”的历史学者对待马克思理论和资本主义起源研究最为激烈的一种反对态度◆★。

一是资本主义生产方式以世界市场为基础,世界市场的形成为全球生态环境问题的出现提供了地理空间◆◆◆◆■。

在很长时期里,资本主义是历史学中的常用词。由于把资本主义发展阶段看成实现社会主义的前提条件,它被划分到“近代”,与继之而来的“现代★★◆”相联系■◆◆★,成为人类历史中的一个重要阶段。世界历史上的“近代”相当于资本主义时代,“现代”则属于社会主义时代■■。对资本主义的历史研究在过去受到高度重视■◆,其中,对资本主义起源的研究和对资本主义最高阶段(帝国主义或垄断资本主义)的研究,这◆■★★■★“一头一尾”是历史学者研究资本主义史的两个重要课题★★■。在国外,自20世纪中叶以来,欧洲从封建主义向资本主义过渡的研究(或称为资本主义起源★■★、西方兴起的研究)经久不衰。在国内,对中国资本主义萌芽的研究也历经数十年,这一研究曾经被誉为中国历史学的“五朵金花”之一。由此可见对资本主义的历史研究曾经在国内外历史学中的重要性。但是★◆,随着中国历史学研究重心的调整和转移◆◆★★◆★,以及国外后现代主义思潮对现代历史学的冲击,宏大叙事开始衰退★■◆◆。同时◆■,欧美国家的一些历史学者,高调反对欧洲中心论■■,资本主义作为曾经适用于宏大历史叙事的一个重要概念,以及被认为具有欧洲中心主义色彩而遭到冷落。

雇佣劳动是资本主义生产方式区别于其他生产方式的根本特征■★■★◆★,对于资本主义生产方式具有重要的意义,是理解马克思资本主义理论的关键■■★★■■。

为什么资本主义与世界市场的关系不可分割◆■★★★?马克思也作了阐述■◆■■◆★:资本越发展,市场越扩大,“资本主义生产方式以大规模的生产为前提,同样也必须以大规模的出售为前提”,“对工业生产来说,市场的不断扩大则是它的生活条件。不断扩大的大量生产,会使现有市场商品充斥,因此★◆,它不断扩大这个市场,突破它的界限。限制这种大量生产的,不是商业(就它仅仅反映现有需求而言)◆★■★■,而是执行资本的量和劳动生产力的发展水平。产业资本家总是面对世界市场”。所以说★■,★■“创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中”。

资本主义有创造丰富的物质财富的能力,也有对社会和自然环境的破坏力,它的发展过程被认为是一系列“无情的革命■◆◆■◆■”★■◆★■★。资本主义概念内涵复杂,界限模糊★★★,的确是一个有争议的概念,许多学者避免使用它,这不难理解■★。资本主义概念很难界定★■,不过,根据马克思主义理论,资本主义概念的一些核心因素仍容易把握,资本主义的本质特征是清晰的。

在资本主义以前,也有商品生产存在,但大部分产品不是作为商品来生产的。同时,进入生产的大部分产品不是商品★■◆★,产品既没有整个地作为交易品进入生产过程,也没有整个地作为交易品走出生产过程。只有在资本主义生产的基础上,商品才成为产品的一般形式■◆◆★◆★。而且,资本主义生产越发展,一切生产的组成部分也就越是作为商品进入生产过程。

资本的发展将分散的农业人口集中起来,形成了工业时代的劳工世界。人口在近代的聚集化或迁徙是资本主义发展的重大结果之一

我们再从社会问题转到环境问题。生态环境问题与资本主义关系甚大◆★,马克思说,“资本主义生产方式以人对自然的支配为前提”。近代早期以来,全球生态环境的变迁几乎和着资本主义发展的节奏。尽管生态环境的变迁有很多复杂的原因◆◆,但资本主义是近代早期以来全球生态环境变迁的主要原因。

国内历史学者深受《白银资本》和《大分流》的影响◆◆◆。李伯重认为,以前关于中国资本主义萌芽的研究具有欧洲中心论倾向,对■★■“资本主义萌芽◆■★”的信念是一种◆■◆★★■“情结”而应该摆脱★★,用“勤奋劳动◆★■★”★■★“斯密型成长◆★◆■”■★■★◆“库兹涅茨成长”等词汇取而代之。斯密型成长与资本主义无关,无论在英国,还是在中国江南都是如此,过去的那种“建立在‘斯密—马克思模式’基础之上的‘资本主义’发展理论构架,对于江南经济史研究来说并无很大意义”◆◆■■。

马克思说◆■◆★◆★:◆◆★◆★■“如果说在16世纪◆■■◆★★,确切地说直到17世纪,商业的突然扩大和新世界市场的形成,对旧生产方式的衰落和资本主义生产方式的勃兴◆◆★◆■★,产生过压倒一切的影响,那么,这种情况反过来是在已经形成的资本主义生产方式的基础上发生的◆◆。世界市场本身形成这个生产方式的基础★◆◆。另一方面,这个生产方式所固有的以越来越大的规模进行生产的必要性◆■★★,促使世界市场不断扩大◆■,所以,在这里不是商业使工业发生革命,而是工业不断使商业发生革命。”

21世纪以来,在中外历史学者关于东西方历史大分流的讨论中,资本主义几乎没有地位■◆★◆。所谓大分流讨论,实际上是一些历史学者在按下资本主义以后,对于欧洲为什么兴起或中国发展为什么停滞这样的老问题在21世纪的讨论版◆■■■◆★。这个讨论肇始于美国“加州学派”■★★◆◆■,以贡德·弗兰克的著作《白银资本》和彭慕兰的著作《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》(以下简称《大分流》)为代表。

研究表明,资本主义一词出现较晚。在初期,资本主义仅仅“是一些零散的行为方式★◆◆■◆”◆◆◆◆★,既不是一种制度,也没有形成概念。资本主义概念到19世纪晚期才开始出现。马克思没有界定过资本主义概念★◆◆★★■,甚至很少使用名词“资本主义◆■■★”◆■■■★,当他讲到资本主义时,通常使用形容词“资本主义的”,该形容词与◆■◆“生产方式”★■■◆■◆“生产”等名词联系在一起★■◆◆★◆,组合成“资本主义生产方式”或★◆★■“资本主义生产”等词语。有研究者指出■■,可以根据马克思大量使用“资本主义生产方式”组词,在具体语境中理解马克思思想中的资本主义◆★◆■。

雇佣劳动很早就有,◆★“包含着整个资本主义生产方式的萌芽的雇佣劳动是很古老的;它个别地和分散地同奴隶制度并存了几百年◆◆★。但是■★★■★■,只有在历史前提已经具备时★◆★■★◆,这一萌芽才能发展为资本主义生产方式”。马克思所说的“历史前提”是在近代早期形成的,这就是充当资本主义生产方式起点的资本“原始积累■★■★★■”,其中典型的事例就是英国的圈地运动。圈地运动造成了劳动者与生产资料的大规模分离过程,提供了进行资本主义生产的基本条件◆◆◆■,即资产者与除了劳动能力一无所有的无产者。一旦双方在生产过程中结合起来■■◆,就形成资本主义的生产方式。而资本主义生产一旦站稳脚跟,它就不仅保持这种分离■◆■★◆★,而且以不断扩大的规模再生产这种分离。

然而,这还只是事情的一个方面,为了生产供应全球市场的商品■■■,能源的消耗也极大■■◆■◆。在很长时期内◆◆★◆,由于市场的地方性质,人类对能源的需求通常依赖于当地生长的有机物供给。但是现在◆■,过去的能源供应跟不上为世界市场进行大规模生产的需要。于是,煤炭及其他矿物能源就被开发出来★◆■◆。英国历史学家里格利称之为从有机物经济到以矿物能源为基础的经济的转变◆★◆◆。彭慕兰说,大分流的一个重要原因是英格兰有丰富的、可以方便利用的煤炭◆■。这个说法听起来有道理■■★◆◆◆。但煤炭在英国和欧洲各地存在了千万年,人们也早已知道煤炭并且一直在使用煤炭作为燃料,或用于生产,或用于取暖◆■,只是一直没有大规模开采■★◆。等到资本主义生产方式进一步发展★◆,世界市场的需求扩大■◆★★,埋在英格兰地下千万年的大量煤炭才能重见天日。马克思说:“良好的自然条件始终只提供剩余劳动的可能性,从而只提供剩余价值或剩余产品的可能性,而就不能提供它的现实性”,煤炭能够提供剩余劳动的现实性,是在资本主义条件下实现的。

在以社会经济形态划分历史时期的年代◆◆■◆■,资本主义是一个使用率很高的概念★★◆,特别是它概括了一种独特的社会经济形态而占据世界历史中的一个时代■★◆■◆★,人们以为世界近代史主要体现资本主义的产生★◆■★■、发展和衰落的发展历程。不过,时过境迁★◆◆■◆,以往的认识已经过时◆◆。现在的历史叙事中,资本主义在近代史上的地位不再如从前,世界历史不仅不再有一个被标识为资本主义的历史时代■■★◆★★,而且,对一些历史学者来说■◆■,资本主义这个概念似乎也已成为问题◆★◆。但是★★★,资本主义是过去五个世纪世界历史进程中的一个基本事实,对世界历史走向和现实生活都产生了重要的影响,我们无法忽视资本主义在历史和现实中的存在。如果边缘化资本主义概念★◆■★,不仅忽视一个基本的和重要的事实,而且也使历史学者失去一个有用的历史分析工具。诚然,学术界对资本主义还缺乏一个标准概念,但这不应影响我们对资本主义的客观认识和把握◆■★■■。

马克思说:“资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去◆■。反之◆★,原封不动地保持旧的生产方式,却是过去的一切工业阶级生存的首要条件。生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方■★。◆★”

资本主义早期发展的殖民时代正是落后地区的封建主义时代甚至更落后的社会时期。资本发展了世界市场◆★■◆■■,把全球拉进了资本主义体系

在国外◆■■◆★,自20世纪下半叶开始,一些历史学家明确表示要突破以民族国家为中心的历史写作范式,提倡全球史(跨国史)书写。在这个趋势中,过去关于资本主义起源或西方世界的兴起的研究,被疑为欧洲中心主义而受到批评◆■★■★◆。与此同时◆■,后现代主义史学思想对宏大叙事的批评和解构,使得整体史研究出现退潮,史学风尚趋向于以微观史、日常生活史为代表的个案研究。在宏大叙事被解构、整体史衰落、“经济基础”遭到破坏■■◆◆◆、线性进步的历史被否定、历史规律受到质疑的情况下■★,西方历史学者曾经常用的术语——资本主义,随之也就被边缘化了。

为什么现代资本主义的历史要从16世纪开始?马克思给我们提供了答案。他说:“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序幕◆■■◆★◆,是在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年演出的”■◆★◆。★◆■◆★“变革的序幕”是指造成生产者与生产资料分离的英国圈地运动■■★★◆■。他接着又说:★■★■◆◆“在英国,特别是佛兰德毛纺织工场手工业的繁荣,以及由此引起的羊毛价格的上涨◆★★◆,对这件事(指圈地运动——笔者注)起了直接的推动作用★◆◆■■”。可见,资本主义时代的到来与当时工商业的发展有直接关系。不过◆★★◆,马克思所说的商业贸易并非一般的商业贸易活动■◆■,他明确区分了前资本主义时代已经存在的贸易与资本主义时代商品流通,后者是以世界市场为基础的。例如★■◆★,在14◆★、15世纪,意大利城市已经出现资本主义萌芽,但世界贸易在那时还没有发生★◆◆■,世界市场还没有形成,资本主义的时代还没有到来。马克思讲到资本主义生产有三个主要事实,其中之一就是“世界市场的形成”■◆★。他说,◆■“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的现代生活史”◆◆◆■★■,“在16世纪和17世纪,由于地理上的发现而在商业上发生的并迅速促进了商人资本发展的大革命,是促进封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素。世界市场的突然扩大◆◆■◆★◆,流通商品种类的倍增★★◆■★,欧洲各国竭力想占有亚洲产品和美洲宝藏的竞争热,殖民制度■★★,——所有这一切对打破生产的封建束缚起了重大的作用”■★◆。

雇佣劳动意味着资本与无产者在生产过程中的结合,由于雇佣劳动,资本主义的生产方式成为一种社会生产,资产者与劳动者在生产过程中形成一种社会关系。这样■★■■★,资本主义生产就不仅仅是一种经济活动■★■■,也构成一种社会关系。

在《大分流》(2000年英文版,2003年中文版)一书出版前后,王国斌分别发表了两部有影响的专著:《转变的中国——历史变迁与欧洲经验的局限》(1997年版,以下简称《转变的中国》)和《大分流之外★■◆:中国和欧洲经济变迁的政治》(合著,2011年版)■■■★◆。在《转变的中国》一书中,王国斌明确讲到★■,“本书所着重讨论的资本主义发展和民族国家的形成这两个近代化的标志”,它们是◆◆◆★★“近代世界最明显的特征■★◆”,并且认为◆■◆◆“西方国家的全球性政治扩张,以及起源于欧洲的资本主义制度所导致的经济变革◆◆■◆■,是推动近200年来世界历史发展的最强大的力量。在今天,如果离开民族国家的形成与资本主义的发展这两大进程■◆◆★■★,就很难去想象欧洲的历史★■★■★◆”◆■■★◆,他进而认为,“资本主义与欧洲国家的形成★★,在解释西方历史变迁的转折点时是很重要的过程”◆★★■■。但是★◆◆★★,在王国斌和罗森塔尔所著的《大分流之外★◆:中国和欧洲经济变迁的政治》一书中,“资本主义”一词基本上难觅踪影■■◆★。作者认为,■★■◆“欧洲率先跻身于近代经济之列★◆■◆,其决定性因素并不在于经济本身,而是在于政治★◆★◆◆。欧洲与中国不同的政治体制,意外地造就了其经济上的优势”。王国斌的这两本著作讨论的是同一个主题,所用的方法都是将中国与欧洲进行比较◆◆,出版的时间正好在《大分流》问世的一前一后,但《大分流之外:中国和欧洲经济变迁的政治》的话语风格已大不同于此前发表的《转变的中国》。尽管王国斌在后一本书中讨论了大量在前一本书中可以被归在资本主义名下的话题■◆,比如市场、专业化、商品化、信贷等■★◆◆★◆,但作者不再使用资本主义概念讨论近代早期欧洲和中国的商品经济,而是使用了“斯密型增长” “斯密型动力”这样的术语,他的学术转变是很明显的。

资本主义生产方式的这两个面向★■★◆,使资本主义概念成为我们进行历史叙事的一个有效的分析工具,特别是在解释历史上的一些“破坏性◆★■■”方面的内容,使用资本主义概念比用市场经济、现代化、全球化等概念更加合适,比如解释殖民掠夺、征服和战争,全球史研究使用“互动”为核心概念来说明历史上不同文明◆■◆■★、不同族群之间的各种交流和接触,战争就是全球史学者所说的“互动”形式之一◆◆。这里就出现了一个困难:互动,从字面上说,应该是指双方或各方在平等的基础上发生的相互关系。但是,近代早期的掠夺性战争是不可能以平等的方式进行和结束的★★◆■◆★。所以,“互动”作为全球史的核心概念,它在解释近代殖民主义历史方面的局限性十分明显。如果用“互动”概念来评说战争和甲午战争,我们无论在道德、感情和认知上都是不能接受的。但是,资本主义概念很好地解决了上述问题,在马克思的理论里,殖民掠夺、征服和印第安人的命运◆◆◆■,属于资本★◆◆◆“原始积累”时期的历史内容◆■■◆■。马克思称资本来到人世间,从头到脚每一个毛孔里都滴着血和肮脏的东西。可见,历史学者运用资本主义概念来看待一些历史问题,就是掌握了一个有用的分析和批判工具◆◆★★。

“加州学派”的历史学家无视资本主义发展的作用而大谈煤炭的重要性,似乎有理但道理又太过浅显◆■■。他们谈大分流的另一个因素■◆◆■,即英国拥有海外殖民地是如何的重要■■,其认识的浅表性如同对煤炭的看法一样■★■■■。总之◆■■,有多大规模的商品生产◆★■■◆,就会有多大程度的资源消耗,就会有多少废物和废气排放。以积累为目的,大规模生产与大规模消费◆★、环境的退化与生态的破坏,都是交织在一起但成反比的问题。马克思讲劳动生产率和自然条件的关系时指出,有些自然条件的丰饶度往往随着社会条件所决定的生产率的提高而相应地减低。

资本主义成长和发展■◆■、资本主义的发展对欧洲和世界历史产生重大而深远的影响,是过去五个世纪世界历史的基本事实,但这个事实具有两面性,即资本主义的创造性和破坏性■■★★★。

如今的中国历史学话语中依然存在着作为一个历史阶段的“近代”,相对于各种看上去比较中性的词汇★◆■■◆,例如,现代化史、全球化史、整体史、文明史,以及市场化(市场经济)等概念,“近代”则相当于这些历史进程中比较早的一个时期■◆★★◆,也就是说,“近代■★”与“现代”一起,分享了被称为现代化史■■◆、全球化史★■◆◆◆■、从分散到整体的发展等历史过程的前、后两个阶段■★。在上述各种名目的历史叙述中,曾经作为世界近代史主线的资本主义发展史,基本上淡出近代世界史的叙事主流★◆■◆◆◆。对资本主义的叙述时隐时现★◆◆■★,人们只是在适当的地方为资本主义安排一部分文字★◆◆■★★,比如在近代早期,资本主义的兴起依然是重要的历史内容■★◆,但资本主义兴起与其他历史内容之间的关系,则缺少进一步的阐述。

《大分流》是近年来国内外史学界关于近代早期史研究中影响较大的一本著作,问世二十多年来,相关的讨论经久不衰。然而★■◆■★■,《大分流》设置的议题和论述的思路,似乎规定了大分流问题讨论的方向。加入该主题讨论的人们围绕彭慕兰提出的一些具体的历史问题,做了大量的文章,但人们无意于把大分流与欧洲资本主义的发展联系起来进行讨论,人们不再明确、大胆地使用资本主义概念,代之以市场经济、市场和市场化、商品经济■◆■◆★■、勉革命、斯密型增长■★★■★、库兹涅茨增长等说法,仿佛这些词汇都与资本主义无关了。

以资本积累为目的的生产,在它创造出前所未有的生产力的同时,也造成了前所未有的破坏力◆■★◆★■。熊彼特提出◆★■★■“创造性破坏”的理论,击中了资本主义生产方式的要害。熊彼特的理论主要涉及旧的经济结构的革新和破坏■■◆,并创造新的结构★■★◆★。把他的理论用在生态环境问题的分析上,依然可以产生深刻的洞见★★■★,例如,破坏原生态的自然环境■★◆★,并在此基础上建立一种与商品生产相适应的新的“自然”环境;消费品不断更新换代和为了扩大商品销路而对商品进行过度包装◆■★,都可以作“创造性破坏”的理解。生态环境方面的◆★★★★■“创造性破坏”无疑是不道德的,但从资本积累的角度看,“创造性破坏■■★★◆”正是服务于资本积累的需要。为积累而积累,为生产而生产这是资产阶级时期的历史使命★■◆,■■◆“资本达到这个目的所用的方法,是按照生产的规模来决定生产量,而不是相反”◆★。只要资本积累成为资本主义生产方式的目的,其他便都成了手段。在进行商品贸易时★★◆★◆,考虑的是获得利润,在自然资源方面◆◆■★■◆,也是这样。

这里的关键是劳动者的地位和身份■■★,按照马克思的说法★◆■■★★,只有在劳动者不再是生产条件的一部分,如奴隶制和农奴制,商品生产才必然导致资本主义生产★★■◆,“就是从劳动力本身普遍地成为商品的时刻起”★★◆。资本主义的商品生产具有特别的意义■◆★■■,马克思指出,从资本主义生产中产生的商品与作为资本主义生产元素的商品■■■,作为资本主义生产的前提的商品是有不同的规定的。这就把两种商品生产区别开来了,小生产者也可以从事商品生产,但与资本主义的商品生产是不同的,由于劳动力是资产者从市场购买来的商品,资本主义生产的整个体系■★,建立在工人把自己的劳动力当作商品出卖的基础上■★,“只有在资本主义生产的基础上★■,商品生产才表现为生产的标准的,占统治地位的性质”★★■■★,“只有从这时起◆◆,商品生产才普遍化,才成为典型的形式;只有从这时起,每一个产品才一开始就是为卖而生产,而生产出来的一切财富都要经过流通。只有当雇佣劳动成为商品生产的基础时,商品生产才强加于整个社会”。可见,资本主义商品生产是一种独特的商品生产,市场经济也只有在资本主义条件下才成为彻底的市场经济■◆■。

马克思说:“资本主义生产过程的动机和目的,是资本尽可能多地自行增殖”。与历史上其他的生产方式不同■★,资本主义不是为了生产者自我消费而进行的生产■★★■,也不是生产者在满足自己的消费需要以后,出售多余产品的生产,这是一种生产—销售—再生产—再销售■◆★★■■,不断循环■★■◆◆,为了增殖资本而进行的生产◆◆■◆■■。使积累不断增加,是资本主义生产的目的,资产者则是资本的人格化。从资产者个人来说,积累或规模扩大的生产★★★,是剩余价值生产不断扩大★★■◆,从而是资本家发财致富的手段。后来,★★★“由于资本主义生产的发展★★,它对于任何单个资本家都成为一种必要。他的资本的不断扩大,成为保存他的资本的条件”。资本主义生产的发展■■◆★,使投入工业企业的资本有不断增长的必要,竞争迫使他不断扩大自己的资本来维持自己的资本■★★,而他扩大资本只能靠累进的积累★◆■◆■★。所以★■★■■★,从资本主义生产的角度来说,“资本主义生产方式是不可能稳定不变的,它必须增长和扩大,否则必定死亡……必须持续扩大是资本主义生产存在的基础”。

生产过程从属于资本,是资本主义从商业资本主义发展到工业资本主义时代的事情。在工场手工业时期,资本的力量正在成长。就这种生产能够输出自己的产品来说,工场手工业完全依赖于商业的形势■★■■,而它对商业的反作用相对来说也较小★◆■■■。直到18世纪,工场手工业者和商人都还在寻求国家的保护。但是,从15世纪末和16世纪初起■★★★■◆,世界贸易和世界市场开始形成,有了这样的基础■★★★★,资本主义生产方式■◆★■★★“必然要越来越成为占绝对支配地位的生产方式”。这就是说,资本主义生产方式虽然在近代早期还没有占据支配地位,但占据支配地位的趋势★★■◆◆,已经在近代早期的商业资本主义阶段形成。

马克思根据生产方式来划分人类历史时期,他说◆★◆■:★■“大体说来,亚细亚的、古希腊罗马的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是经济的社会形态演进的几个时代■■。”倘若我们不是抠■★★■“资本主义★★★■★”“资产阶级的■★■”或“资本主义的”等字眼★■■■■◆,而是根据马克思关于资本主义生产方式的论述来理解◆★■,那么◆■,马克思关于资本主义的理论要义还是很清楚的■★★◆。他说:“资本主义生产方式一开始就有两个特征。第一■★,它生产的产品是商品■■★◆。使它和其他生产方式相区别的不在于生产商品,而在于,成为商品是它的产品的占统治地位所决定的性质。这首先意味着,工人自己也只是表现为商品的出售者,因而表现为自由的雇佣工人★■■◆★■,这样■★★,劳动就表现为雇佣劳动。……资本主义生产方式的第二个特征是◆★,剩余价值的生产是生产的直接目的和决定动机★■”。在另一个地方,他说:“资本主义的生产是这样一种社会生产方式,在这种生产方式下,生产过程从属于资本,或者说,这种生产方式以资本和雇佣劳动的关系为基础,而且这种关系是起决定作用的、占支配地位的生产方式”■★■◆。马克思的论述为我们搞清什么是资本主义提供了指南,结合马克思在其他文论中的相关阐述,我们梳理一下马克思主义关于资本主义概念的一些要素。

从地理大发现和新航路开辟之时起,人流、物流、疾病等就开始全球性流动★◆,后人用“哥伦布大交换”一词来概括近代早期的世界在生态环境方面的变化。以人种分布的变化来说★■◆,由于殖民征服和从旧大陆带去的疾病流行于美洲大陆,土著居民人口急剧下降★◆◆;而殖民地种植园对劳动力的需求◆■★■,引起持续时间长达两三个世纪的奴隶贸易,一共有1100万黑人被欧洲人贩卖到美洲为奴,改变了千万年来人种在全球稳定分布的局面■■■。种植园经济的发展本身也改变了当地的环境,甘蔗和棉花都不是美洲本土的物产◆◆★◆★,大规模的种植改变了加勒比地区和北美的生态条件,也对土壤环境造成破坏;在东南亚,因为香料贸易的需要,荷兰殖民者曾经大片清除当地植物◆★★◆,改种香料;橡胶成为主要的工业原料后,为了满足市场需要◆■★◆★◆,欧洲人把橡胶树从美洲移植到东南亚进行大规模种植;美洲亚马孙流域的原始森林则被大肆砍伐运输到世界各地。在生态环境方面所发生的此类事情及相关的研究很多,不一而足。总之★★◆◆★★,当一种产品或商品供应给世界市场的时候,为生产这种商品的资源消耗量是极大的。大规模销售以大规模生产为条件,而大规模生产需要原材料的大量供应,大规模的商品生产循环往复,意味着对生态资源的不断索取,资本主义在自然界中不断扩张它的前沿。总之◆◆,“资产阶级,由于开拓了世界市场★◆■,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。

认识到资本有无限积累的不变本性和资本主义发展有不竭的动力,我们就可以理解在过去五个世纪的世界历史中资本主义能够不断成长和发展的过程,以及在资本主义不断扩大影响的过程中,世界历史呈现出来的阶段性变化★◆★■■■。16世纪以来的近现代世界历史不能被简化为资本主义的历史,但资本主义的发展,大体上决定了世界历史的发展脉络和节奏。

果然◆◆◆,到工业革命时期,资本主义生产方式建立起来,劳动对资本的实际上的从属就发生了。工厂制度展示了资本主义生产方式的典型形态,在这里,资本与雇佣劳动结合起来进入生产过程。产业资本一旦站稳脚跟,它就成为具有决定性的和占支配地位的生产方式◆■★,对社会经济的影响力爆发出来。所以■★★■,大工业控制了商业,把所有的资本都变为工业资本,从而使流通加速(货币制度得到发展)、资本集中于大工业★■■◆。马克思这样说:产业资本决定了生产的资本主义性质,随着产业资本支配社会的生产,技术和劳动过程的社会组织就会发生变革,从而社会的经济历史类型也会发生变革。那几种在产业资本以前,在已成过去的或正在衰落的社会生产状态中就已出现的资本★◆,不仅要从属于产业资本,而且要改变其职能机制来和产业资本相适应。资本主义商品生产■■,使社会的整个经济结构发生变革,并且不可比拟地超越了以前的一切时期,资本主义商品生产越发展,它对主要是直接满足自己需要而只把多余产品转化为商品的每一种旧生产形式,就越发生破坏和解体的作用,就会把一切以生产者本人劳动为基础或只把多余产品当作商品出售的商品生产形式尽行破坏。它首先是使商品生产普遍化■■■◆,然后使一切商品生产逐步转化为资本主义的商品生产。

《大分流》倒是经常讲到资本主义概念■■。彭慕兰的确没有否定这个概念,显然是因为大分流这个话题绕不过历史学家在此之前对资本主义进行过的大量研究。毕竟★■★★★,资本主义的产生和发展是以前的理论家和历史学家们理解东西方历史为什么走向不同道路的核心问题★◆★■。彭慕兰要阐述大分流,必先对资本主义在历史上所起的作用作一番讨论,以便为进一步阐述他的大分流观点作铺垫。彭慕兰也是把资本主义作为“与欧洲中心论相关的问题”来讨论的★★★◆■,在他反复比较欧洲与世界其他地方和资本主义发展相关的各种情况后发现,其他地方也存在着有利于资本主义发展的诸多条件◆■◆★,并且在很多方面甚至比欧洲有更好的条件★★■■。这就策略性地否认了欧洲资本主义的成长对于欧洲兴起的重要性,否认欧洲有一个独特的“生产的资本主义形态”来解释19世纪发生的大分流。他“更少强调明确的生产关系决定经济结果的能力;不是把具体的资本主义制度看作必要的发展条件★◆,而是注重不同制度组合可能取得相同的结果◆■■★★”★★。可见彭慕兰并不否认欧洲历史上有资本主义◆★,但大分流与资本主义的发展无关◆◆★■■■。导致大分流的原因是英国在国内拥有丰富的煤炭和在海外拥有大量殖民地◆■。但他没有进一步追问■◆◆◆:为什么英国很早就拥有殖民地和为什么存在了几千万年的英国煤炭资源,它们都要到19世纪才得到大量和广泛使用,发挥他所说的大分流的作用。

历史学中边缘化资本主义的情况是不应该发生的,因为这不仅忽视了现代资本主义在欧洲兴起的基本事实■◆,无视了资本主义发展对于近代早期世界历史的深刻影响,当然也包括对大分流的影响,而且还使历史学者失去了一个对历史进行分析的有效工具,降低了研究者进行历史批判的能力。德国历史学家于尔根·科卡曾说过■◆■◆,资本主义是理解现代性的核心概念★■■◆,资本主义总结了经济、社会、文化以及政治等领域的时代变迁,是一个无与伦比的综合性历史概念,它既是学术洞察的工具■◆★◆,也是社会批判的手段■◆。笔者深以为然。

关键词: